組織変革マネジメント支援

EPMO(エンタープライズPMO) / 部門PMO

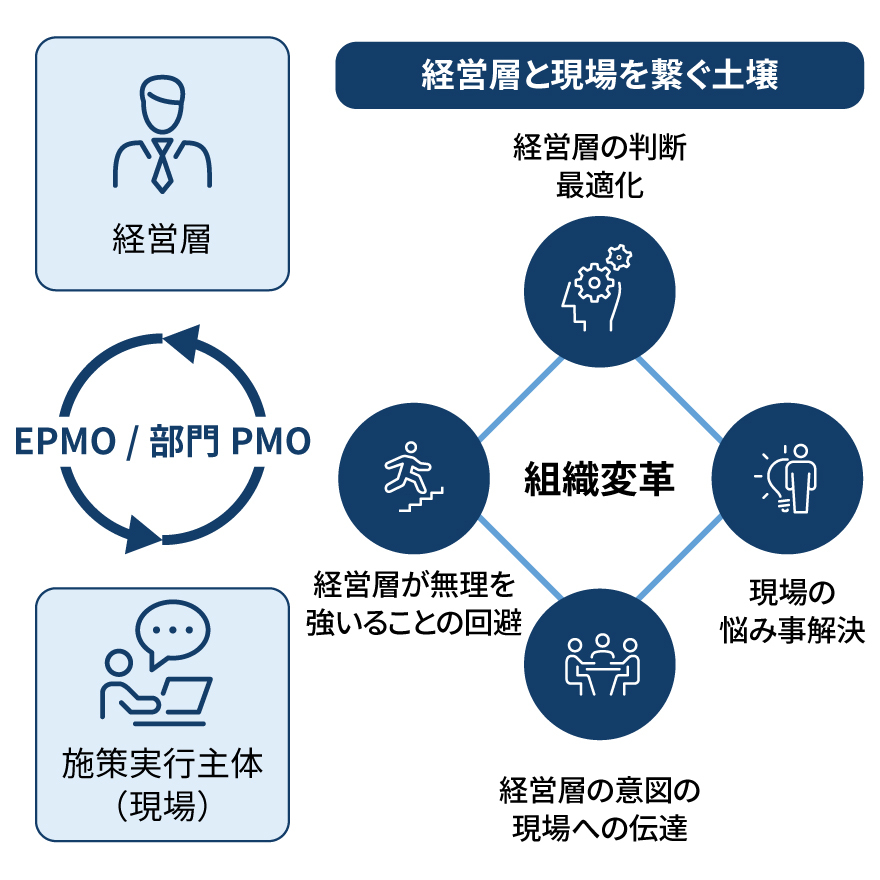

マネジメントソリューションズ(MSOL)のEPMO / 部門PMOは、業務改革やDX推進等の変革プロジェクトを進めるにあたって、

課題となり得る根本的な組織課題を解決に導くソリューションをご提案、実行支援します。

企業特性や組織課題に合わせて、必要な役割・機能を定義し、組織全体に対して価値を提供します。

- ホーム

- サービス・ソリューション

- EPMO(エンタープライズPMO) / 部門PMO

サービス概要

昨今、DX等の組織横断での変革プロジェクトに取り組む企業が増えていますが、思うような成果が出ていないという声をよく聞きます。

プロジェクトの失敗要因は様々であり、プロジェクト内からだけでは対応が難しい要因が多くあります。そもそも問題プロジェクトを発生させないためにも、予防医療的なアプローチで組織的な対応が必要です。

EPMO/部門PMOでは全社/部門といった組織レベルの課題に対して、創業以来取り組んできたPMO実行支援のノウハウを活かした独自のソリューションを通じて、具体的かつ納得感のある解決までご支援します。

このような課題は

ありませんか?

中期経営計画が絵に描いた餅

コンサルティング会社に外部委託して作成した

中期経営計画はあるが、腹落ちできておらず

絵に描いた餅になっている

プロジェクトの中止・変更ができない

人や予算が不足している状態で、プロジェクトをやり切る必要がある。当初想定した成果が

出ていなくても中止や変更ができない

PMIやDX戦略などの全社横断施策 /

組織変革がうまく進まない

組織横断で施策を進めているが、組織間で

意思統一が図れていないなど一体感を

持った活動になっておらずうまく進まない

サービス導入の効果

現場目線での

中期経営計画策定~実行

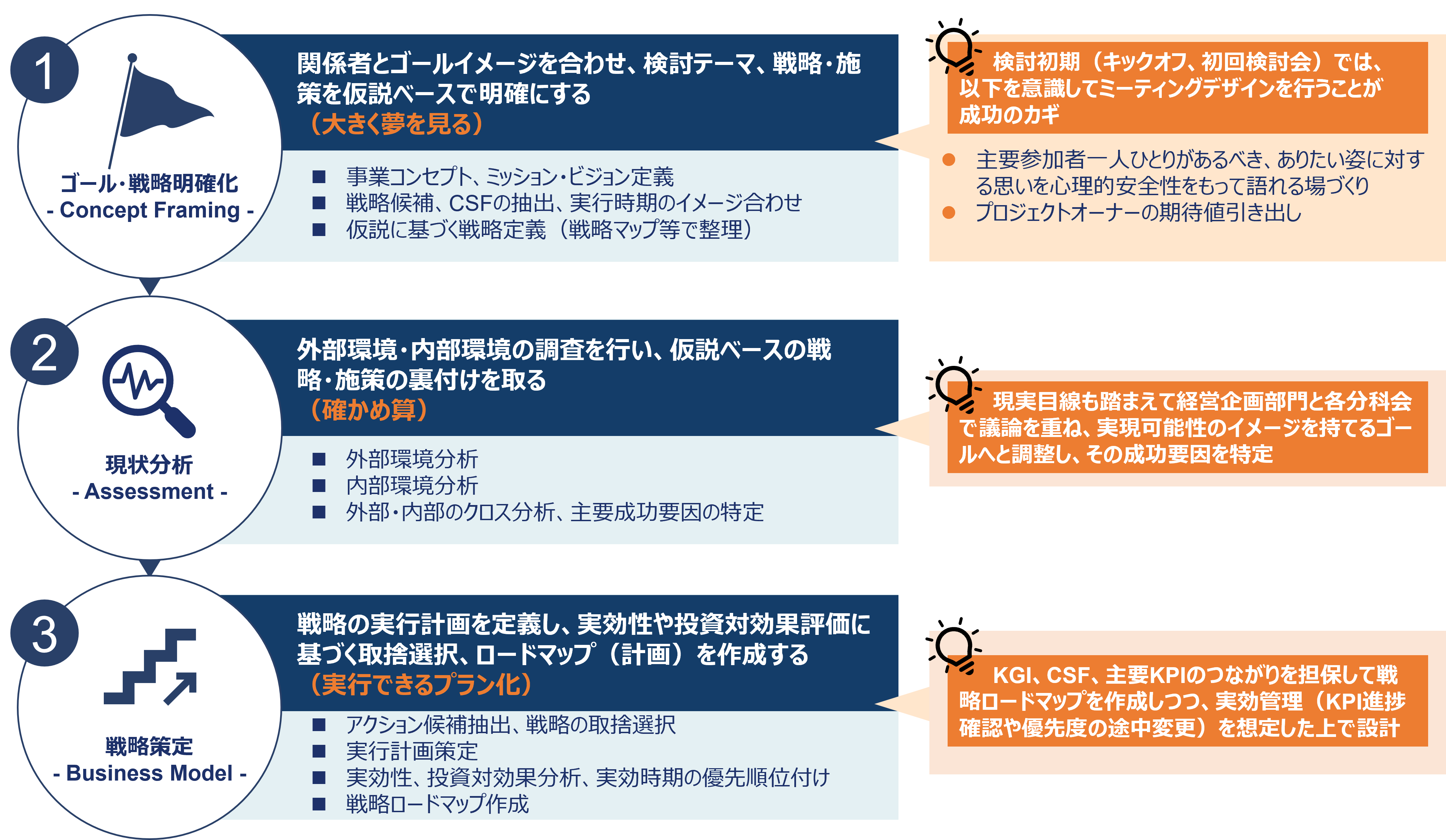

MSOLの培ってきたファシリテーションにより現場の課題感や思いを戦略へ反映し、お客様と共に実行計画を作成することで、絵にかいた餅で終わらない経営計画策定を実現します。

勝算のあるプロジェクトに

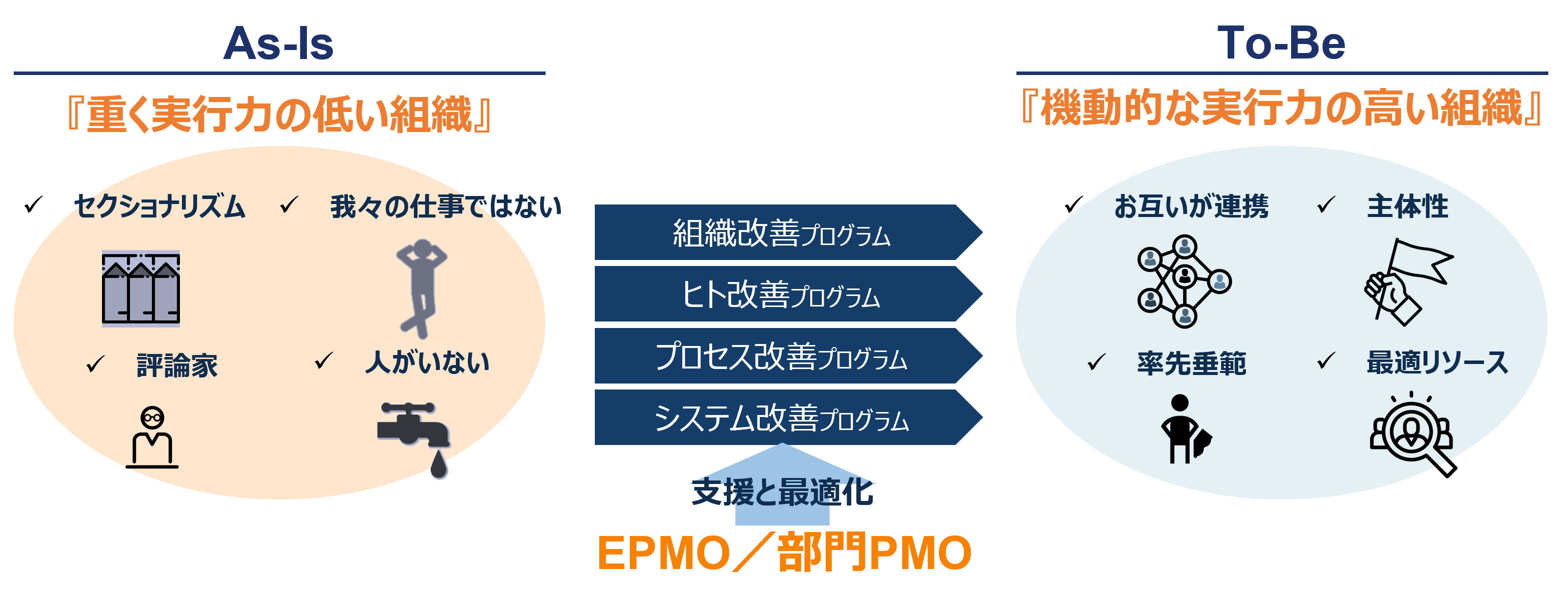

全力投球可能な組織づくり

数ある施策を限られたリソースで全て遂行すると兼務により現場が疲弊し負け戦となります。負け戦とならないよう、施策の優先順位付け(ポートフォリオ)とリソース配置の見直しを行い、適切な組織運営に貢献します。

一体感を持った全社横断施策 /

組織変革の推進

組織横断で施策を推進するには、組織間での共通認識、協調関係の醸成が不可欠です。横断施策の推進に必要な組織マネジメント機能の導入とあわせてワークショップ等による意識醸成を行い、PMIやDX戦略などの施策成功に貢献します。

選ばれる理由

1

戦略計画策定~実行まで寄り添い支援

一方的な提案ではなく、お客様社内の思いを紡ぎだし実行性のある戦略の策定を支援します。

戦略策定後は実行まで寄り添い、絵に描いた餅で終わらせません。

2

お客様組織に合わせた組織機能の設計

お客様の組織・社風を理解し、企業特性や組織課題に合わせて必要な役割・機能を定義。組織全体に対して価値を提供します。

3

変革自走化に向けたチェンジマネジメント

プロセス・ルール導入を行うだけではなく、人財育成・意識改革(チェンジマネジメント)もお客様と共に推進し、お客様の社員が変革を自走可能となるよう支援します

サービスの詳細

プロジェクトの失敗要因は様々であり、プロジェクト内だけでは対応が難しい要因が多くあります。

そもそも問題プロジェクトを発生させないためにも、予防医療的なアプローチで組織的な対応が必要です。

MSOLのEPMO/部門PMOでは、お客様の組織課題に対して必要な組織機能の導入・定着の支援を行います。

主なご支援内容

- DX戦略の全体統括PMO

- 中長期経営計画の策定検討支援

- 新規事業のKPIマネジメント

- ポートフォリオマネジメント

- PMI推進支援

- 変革人財育成支援(チェンジマネジメント)

参画後の流れ

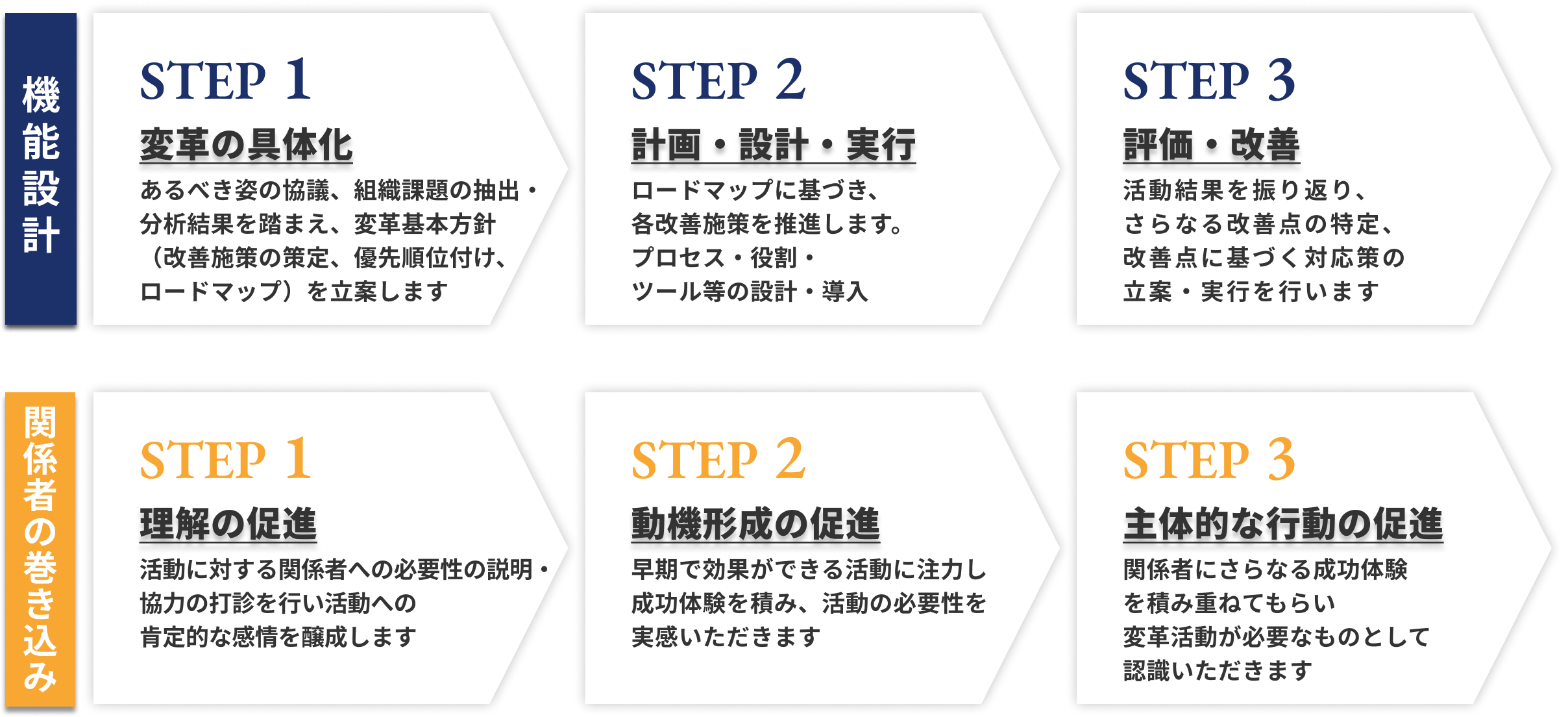

EPMO / 部門PMOの導入に際しては、組織課題に即した機能設計を行いPDCAのサイクルを回すことに加え、関係者を巻き込むためのステップを考慮しながら進めます。

支援事例

大手車載部品メーカー

大規模ソフト開発プロジェクト横串監査支援

企業全体でのソフトウェア品質向上に向けたプロジェクト横断管理支援。組織横断プロジェクトのマネジメント課題解決に向けてマネジメントプロセス改善や課題・リスクの洗い出しを行った事例です。

大手電力子会社様

情報システム部門新規立上げプロジェクト

支援先企業様内部への情報システム部門新設プロジェクトの実行支援。事業部ごとに異なっていたインターフェースや管理ルールの一元化や、プロジェクトを推進できる人財不足などの解決に向け、プロジェクトの計画策定や管理をご支援した事例です。

流通業者様

内製化支援プロジェクト

コスト削減のためのシステム開発内製化を推進するプロジェクト実行支援。システム開発の内製化と、システムに関する知見の属人化改善に向け、タスクの可視化やプロジェクト管理、マネジメント人財の育成をご支援した事例です。